A abertura da 36ª Bienal de São Paulo aconteceu há menos de um mês e a intensa publicação de críticas, resenhas e inúmeros comentários nas redes sociais evidenciam o peso que a expografia tem na experiência de visitação.

Nesta reportagem, analisamos setes características do desenho expositivo desta edição da Bienal: verticalização da montagem, substituição de paredes por outros elementos expográficos, desenvolvimento de suportes expositivos sob medida, instalações expandidas, espaço climatizado, uso pontual de paineis e informações textuais.

1. Verticalização

A montagem de algumas obras atravessa todos os andares, conectando os pisos do Pavilhão e criando uma espécie de ecossistema. Obras de quatro artistas se destacam pelas instalações longitudinais.

A instalação de Tanka Fonta reveste a coluna principal do Pavilhão, como uma raiz que atravessa camadas de solo em direção ao céu. Philosophies of Being, Perception, and Expressivity of Being [Filosofias do ser, da percepção e da expressividade do ser] é um projeto multidimensional que integra um mural visual de grande escala, uma instalação sonora em três partes com três partituras orquestrais, leituras poéticas e um roteiro performático.

A obra surpreende alguns visitantes porque, à distância, pode parecer uma pintura. Mas ao subir a rampa do Pavilhão, percebe-se que é um revestimento em tecido amarrado por cordas pretas na lateral. Vale lembrar que o edifício de Oscar Niemeyer (cujo nome oficial é Pavilhão Ciccillo Matarazzo) é tombado como patrimônio histórico em níveis municipal, estadual e federal, o que impede que seja descaracterizado com pinturas (ainda que temporárias).

As obras de Ana Raylander Mártis dos Anjos superam os limites artificiais das construções humanas, “furando” pisos e tetos. São esculturas de colunas totêmicas, compostas de amarrações de tecidos e outros materiais herdados da casa do bisavô. A obra é instalada de modo calculado e, ao mesmo tempo, orgânico, sugerindo que as estruturas familiares são instituições duradouras, que atravessam tempos, se materializando tanto na memória quanto na forma.

As tapeçarias gigantes de Otobong Nkanga, ocupam as paredes centrais de cada um dos três andares do Pavilhão. A sensação é de que o visitante está atravessando camadas e não apenas “subindo uma rampa”. Intuitivamente, identifica-se que são obras da mesma artista, compondo uma narrativa visual. Nkanga apresenta obras da série Unearthed [Desenterrado] (2021), que sintetiza sua investigação contínua sobre a relação da humanidade com os elementos naturais e o meio ambiente. No primeiro andar, a tapeçaria tem referências aquáticas e, no último, à árvores frutíferas.

Laure Prouvost desenvolveu uma instalação multimídia cinética, semelhante a um lustre, especificamente para o vão central do Pavilhão, conectando os níveis arquitetônicos e conceituais da exposição. O componente principal é uma planta trepadeira que cresce ao longo da duração da exposição e cujos sons de crescimento são amplificados no espaço. Como é característico de Prouvost, esse núcleo vivo é complementado por outros materiais orgânicos, como plantas secas e sementes – que podem cair sobre os visitantes. A esses elementos naturais se juntam materiais inorgânicos, incluindo seus icônicos seios de vidro. O movimento e o uso de plantas naturais é fundamental para a ideia de “expografia como ecossistema” e de “Pavilhão como estuário”.

2. Menos paredes

As paredes foram construídas quase que exclusivamente para as salas instalativas e de projeção de vídeos. Em sua maioria, elas estão posicionadas nas laterais de cada andar. Sendo assim, o principal elemento expográfico são os tecidos leves e curvilíneos instalados no teto. Com permeabilidade visual, eles “organizam” a exposição, sem prejudicar a visão do espaço como um todo e valorizam a luz natural. Sua forma orgânica conversa diretamente com a imagem de águas correntes que vão abrindo caminhos entre as margens da paisagem em direção ao mar. Além de, evidentemente, reforçar a característica vertical da expografia. O visitante precisa, constantemente, olhar para cima. Inclusive, porque um número considerável de obras também são instaladas no teto.

Nem mesmo as televisões foram instaladas em paredes: os aparelhos estão fixados em estruturas metálicas finas e verticais, liberando totalmente a visão do espaço e deixando fios à mostra.

3. Suportes expositivos sob medida

Em uma exposição do porte da Bienal, a construção de suportes expográficos específicos para artistas diferentes chama atenção. O objetivo de não construir paredes reverberou na criação de um mobiliário expositivo original.

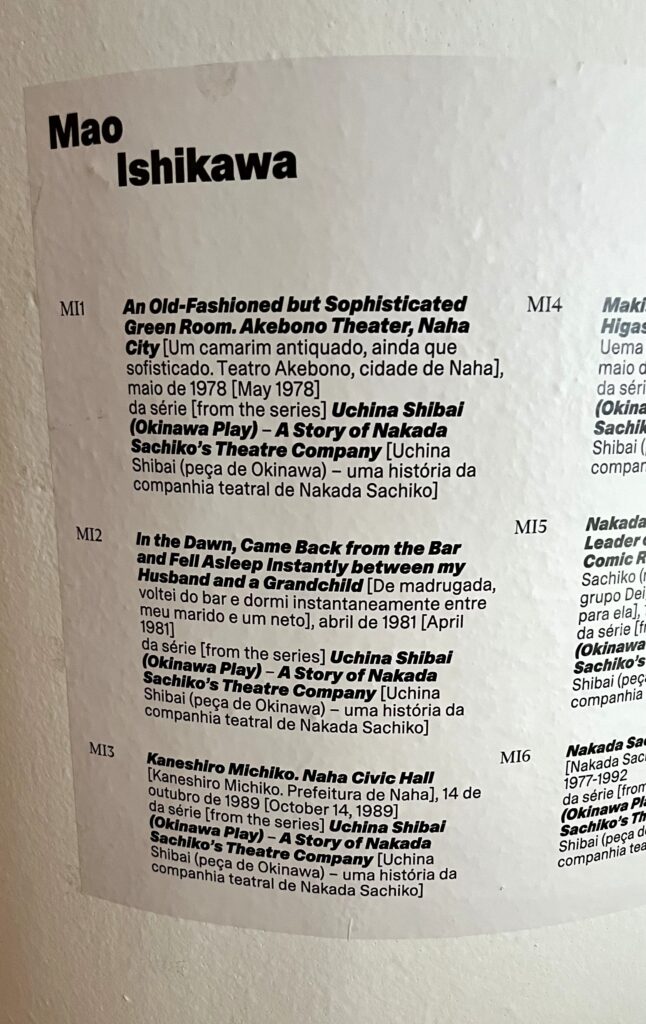

As fotografias de Mao Ishikawa as fotografias de Mao Ishikawa estão instaladas em painéis autoportantes de espessura fina, montados com dobradiças aparentes. O suporte cria uma leitura não linear e em movimento das imagens estáticas.

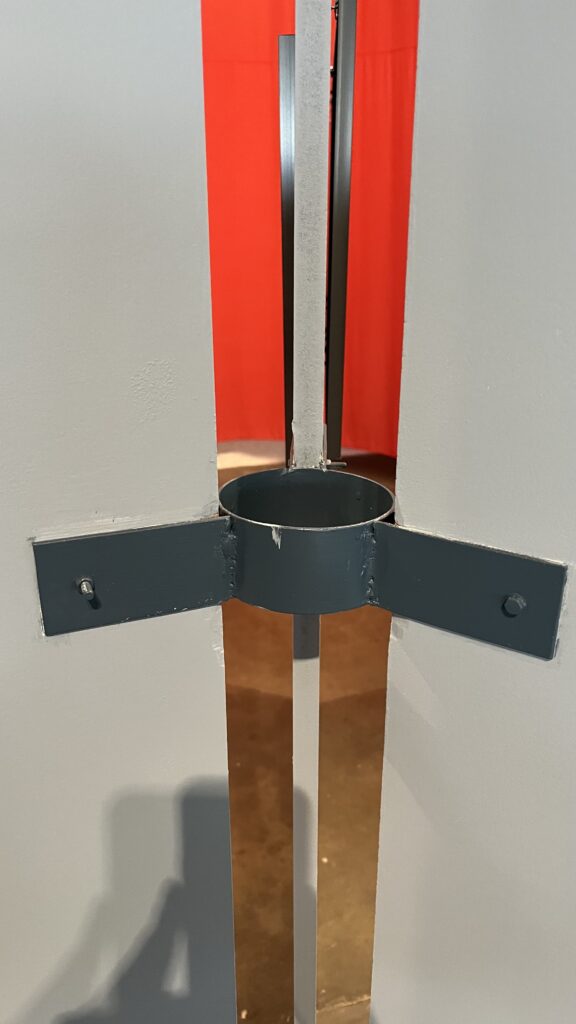

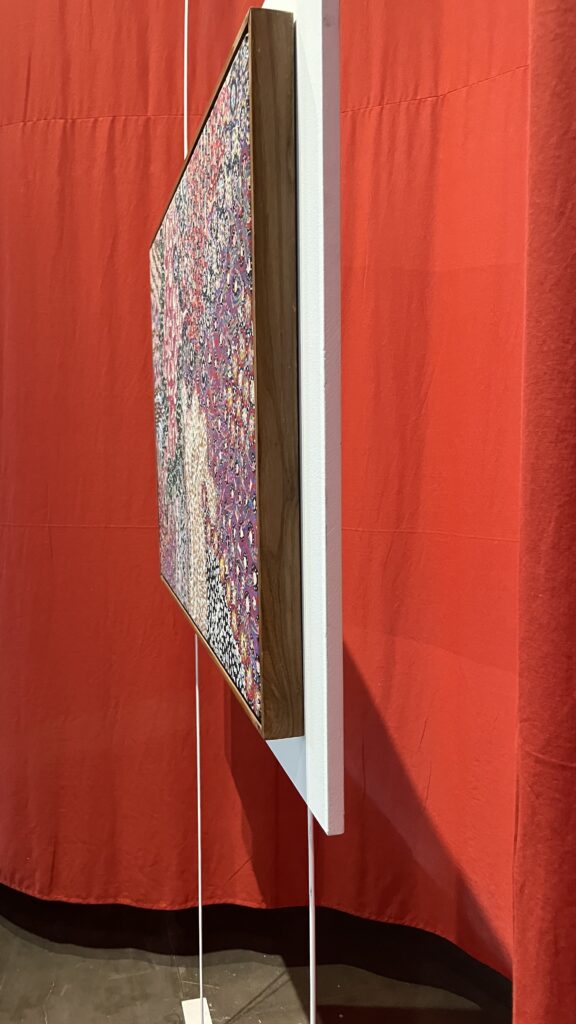

As pinturas de Aislan Pankararu são exibidas em uma estrutura metálica super fina e vazada, que vai do chão ao teto. O quadro é instalado diretamente sobre uma chapa de madeira pintada de branco. Essa montagem sugere uma visão de “telas flutuantes”.

Aislan cria formas inspiradas na pintura corporal tradicional de seu povo, utilizando a argila branca sobre papel kraft. É possível observar e se deixar levar pelos padrões que se formam e parecem percorrer a superfície do papel. Então, suporte e obra são baseados na ideia de movimento.

3.1 Suportes?

As fotografias da série Los Angeles River de Wolfgang Tillmans estão espalhadas pelo Pavilhão e são instaladas diretamente nas paredes, sem moldura e sem nenhum outro suporte: apenas pregos.

4. Expografia para “ateliês instalativos”

Os desenhos expositivos criados para a exibição das obras de dois artistas, em particular, chamam a atenção por incorporarem os respectivos processos de pesquisa e produção.

Marlene Almeida apresenta Terra viva (2025), instalação composta por duas vertentes complementares, que articulam técnica e poética. A dimensão técnica se manifesta em um espaço de estudos (estrutura que se assemelha a um ateliê-laboratório) que exibe amostras de solos brasileiros, resinas vegetais, minerais, equipamentos laboratoriais e cadernos de campo. Já a poética se traduz em uma instalação composta de pinturas expandidas em têmpera fosca, aplicadas sobre faixas de algodão cru, que vão do chão ao teto.

Como Almeida trabalha há décadas pesquisando solos, o “ateliê aberto” permite que o visitante tenha uma noção do intenso trabalho de exploração e catalogação desenvolvido pela artista. Para que tal desenho expográfico funcione, o espaço técnico precisa estar próximo o suficiente da dimensão poética da obra para que o público entenda a conexão. E, ao mesmo tempo, precisa estar distante o suficiente para que as partes não se “sufoquem”. A expografia une processo de pesquisa e resultado artístico.

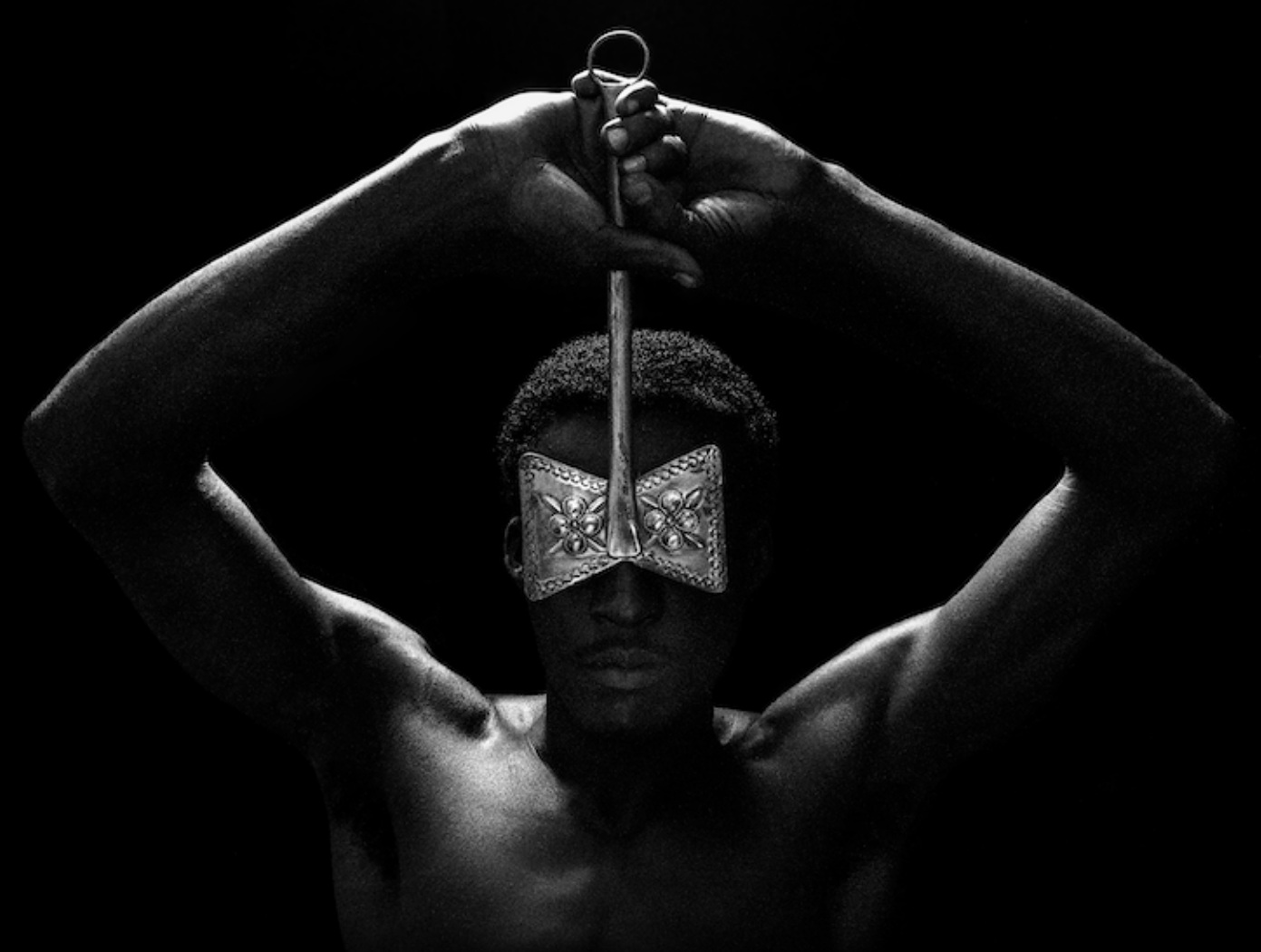

Alberto Pitta apresenta O ateliê do artista na Bahia (2025), uma espécie de instalação que expõe diferentes camadas de sua produção. O tecido, suporte primordial em sua obra, cria conexões entre arte, história e experiência coletiva. Desde os anos 1980, sua atuação consolidou uma linguagem visual própria no Carnaval negro baiano, sublinhada pela criação de estampas e figurinos para blocos e para o Cortejo Afro.

Sendo assim, foram incorporados ao espaço: um manequim, uma vitrine e um carrinho de café (ícone no carnaval de Salvador). O espaço é delimitado por uma estrutura de ferro vazada, com partes revestidas de tecidos.

5. Setor climatizado

Para apresentar as obras que exigem condições específicas de exibição (a maioria delas, modernistas) a expografia criou uma sala climatizada e com controle de iluminação. É o caso das pinturas dos brasileiros Heitor dos Prazeres (Rio de Janeiro, 1898-1966) e Maria Auxiliadora (Minas Gerais-São Paulo, 1935-1974), por exemplo.

Embora a necessidade de construção de um espaço com condições controladas seja incontornável, a sala destoa, até certo ponto, da proposta expográfica geral. Se, por um lado, não é difícil imaginar outras soluções expositivas para este conjunto de trabalhos, por outro, é evidente que questões logísticas e orçamentárias pesam em contextos como estes. As legendas estão todas concetradas em um pilar central da sala, o que, em um primeiro momento, pode causar certo incômodo, apesar de este ser o modelo adotado no Pavilhão com um todo.

A obra de Helena Uambembe (Angola, 1994) está instalada na “entrada” da sala climatizada. Lá dentro estão expostas obras de vários artistas renomados, como: Bertina Lopes (Moçambique, 1924-2012), Chaïbia Talal (Marrocos, 1929-2004), Ernest Mancoba (África do Sul 1904-2002), Edival Ramosa (Brasil, 1940-2015), Frankétienne (Haiti, 1936-2025), Hessie (Cuba, 1933-2017), Imram Mir (Paquistão, 1950-2014) e Nzante Spee (Camarões, 1953-2005).

6. Construção pontual de paineis

Eles são poucos e sempre instalados entre dois pilares. Montados com uma estrutura metálica mínima, não encostam no chão. Essa estrtura soluciona a necessidade de espaço para a exibição de obras bidimensionais, mantendo a ideia de fluidez e respiro do Pavilhão. São os casos, por exemplo, de: Shuvinai Ashoona, Gōzō Yoshimasu, Frank Bowling e Cynthia Hawkins.

7. Três paredes são exceções

As cinco pinturas Márcia Falcão são apresentadas lado a lado em uma parede curva e vermelha. A escala e a temática das obras justificam a construção de um suporte de caráter mais “monumetal”. Em frente ao “paredão”, bancos convidam os visitantes a observar as obras com o devido tempo.

A obra do Vilanismo (irmandade de artistas negros formada em 2021) ressignifica a ideia de espaço de trabalho e materializa a um ateliê no segundo piso da Bienal. A instalação Os meninos não sei que juras fraternas fizeram foi comissionada. A parede cinza com espessura mais robusta funciona como um “portal de entrada” para este ateliê aberto. Inclusive, as laterais não são fechadas, viabilizando o diálogo com as obras de outros artistas ao redor.

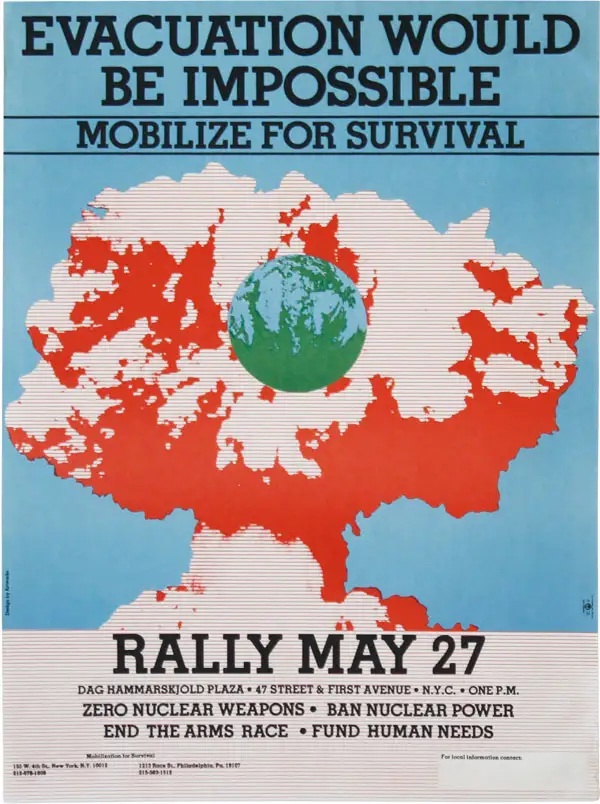

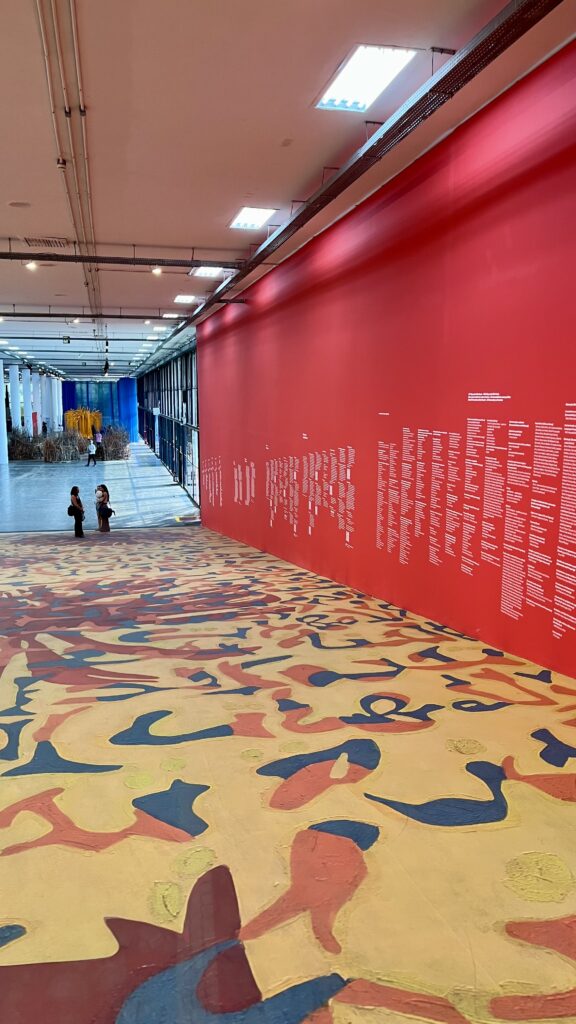

A ronda das vidas boas é uma instalação site-specific de Olivier Marboeuf. Trata-se de um “afresco efêmero” em que a águae a liquidez são metáforas para as culturas negras e indígenas diaspóricas.

8. Paredes vivas

O Sertão Negro se manifesta como espaço ativo e expandido, propondo uma programação pública. Dentro do Pavilhão, o trabalho se organiza em torno de dois círculos de pedra, emprestadas pelos Guarani do Jaraguá, que representam um gesto de respeito à relação com o tempo da terra.

Duas paredes compõem o espaço: uma apresenta a história do projeto por meio de fotos e documentos; a outra projeta as atividades e processos em curso. Há também um balcão de taipa, construído com saberes ancestrais, onde acontecem oficinas.

9. Bases

Os suportes para esculturas são sólidas, em formato retangular ou redondo, nas cores branca ou cinza. A grande variação entre elas é na altura: algumas são bem próximas ao chão e outras, mais altas. Exemplos: Kenzi Shiokava, Gervane de Paula, Edival Ramosa e Metta Pracrutti.

As obras de Gervane de Paula estão posicionadas em bases muito próximas às janelas, o que potencializa a relação do trabalho do artista com a paisagem e com questões ecológicas.

10. Informações textuais

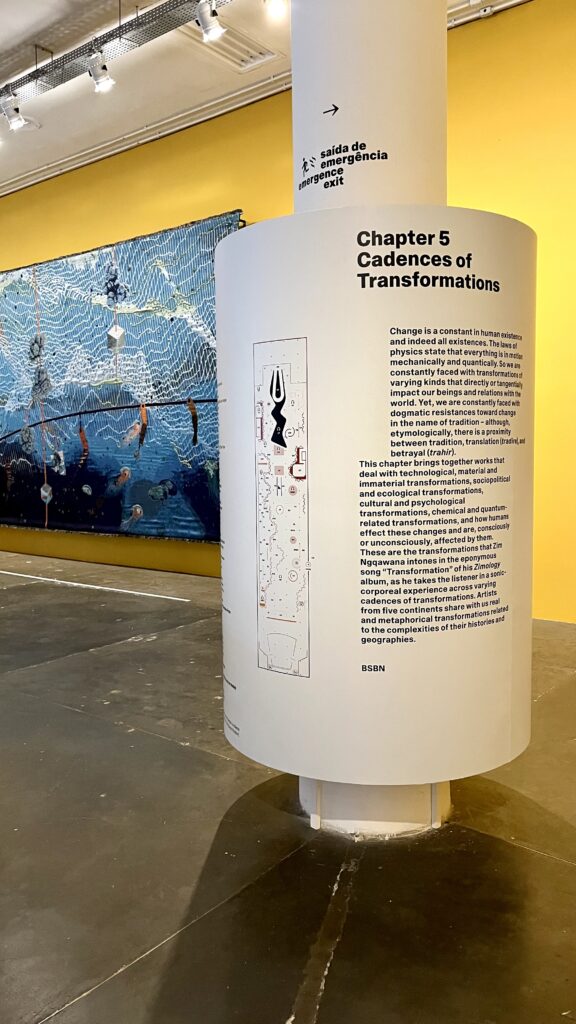

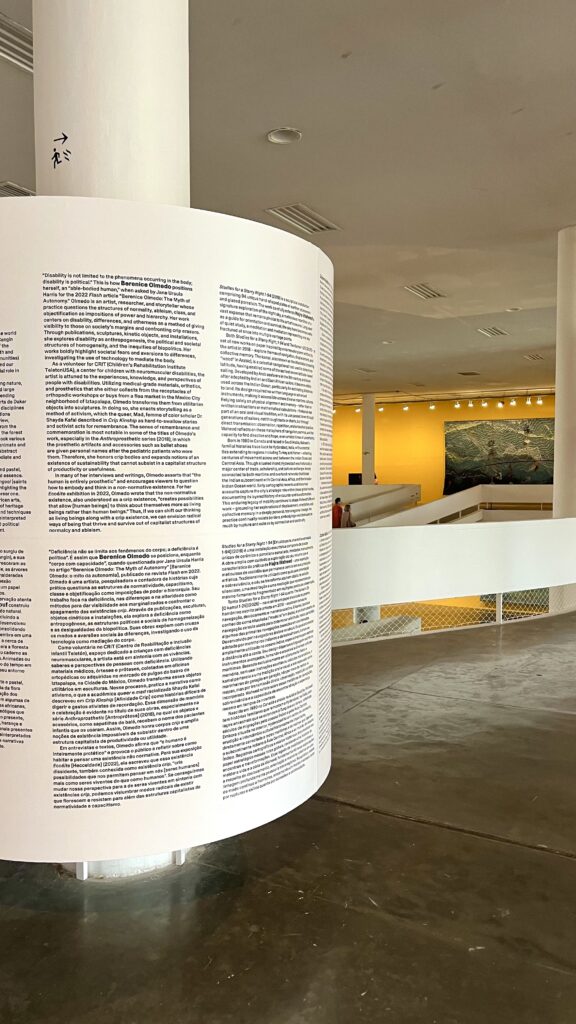

Os textos estão instalados nos pilares do Pavilhão em estruturas circulares. A leitura é feita em movimento, reiterando a ideia de “visitante como viandante”.

Os suportes cilíndricos apresentam uma grande densidade textual, além dos mapas de cada andar. Deliberadamente, a ideia não é que o visitante interrompa o fluxo de visitação para ler textos, mas que visite a exposição de modo intuitivo e retorne caso queira mais informações.

Na rampa, caminhamos sobre a obra Le Paradis sous les pas des mères [Paraíso nos passos das mães] da artista marroquina Malika Agueznay. A leitura pode ser feita com uma “rápida passada de olho” enquanto subimos ou ser atenta, caso o visitante queira parar e ler. Em ambos os casos, a ênfase da expografia está nos passos e no caminhar, traduzindo a proposta curatorial.

O posicionamento (ou a supressão) das legendas tem gerado debates. De modo geral, a proposta curatorial prioriza a “experiência intuitiva” do visitante em vez da “instrução por meio de informações textuais”. Em todo projeto de exposição, expografia e curadoria trabalham juntas para criar soluções que traduzem os conceitos propostos no espaço. Essa troca é essencial para a concepção do desenho expositivo. Para se aprofundar, confira as críticas de Fábio Cypriano na ARTE!Brasileiros e a crítica de Bruna de Jesus na Glac Edições.

A expografia da 36ª Bienal de São Paulo reitera o papel central do desenho expositivo na construção da experiência do visitante. Ao articular verticalidade, leveza estrutural, suportes originais e percursos fluidos, a mostra amplia a percepção do espaço do Pavilhão e cria novas formas de encontro entre público e obra. Com soluções inventivas e também com tensões pontuais, o projeto expográfico se torna parte ativa do debate curatorial, evidenciando que a maneira de mostrar é tão decisiva quanto o que se mostra.