Na 36ª Bienal de São Paulo, a expografia combina montagem verticalizada e poucos elementos construtivos, criando percursos fluidos e liberdade de movimento para o visitante.

Recém-aberta ao público, a 36ª Bienal de São Paulo já evidencia o peso da expografia na experiência de visitação. O conceito “Nem todo viandante anda estradas: Da Humanidade como Prática” insere o desenho expositivo no próprio discurso curatorial, convidando o público a explorar um Pavilhão que se apresenta como ecossistema híbrido. Esta matéria reúne impressões iniciais, escritas ainda no calor do momento, sobre escolhas que devem marcar o debate nos próximos meses. Traremos desdobramentos e análises mais detidas à medida que outras leituras e conteúdos forem sendo publicados.

Assinada pelos arquitetos Gisele de Paula e Tiago Guimarães, a expografia da 36ª Bienal de São Paulo é caracterizada pela metáfora do “Pavilhão como estuário” e propõe percursos de visitação mais fluidos.

Estuários são zonas costeiras semiabertas onde águas doces e salgadas se encontram, criando um ecossistema híbrido. Portanto, o espaço expositivo é entendido como uma paisagem em constante movimento. A visão geral é de uma exposição mais aberta, sem fronteiras entre temas, suportes e histórias.

A expografia foi desenvolvida a partir de duas premissas: (1) verticalizar a montagem, com o objetivo de conectar os três andares do Pavilhão e (2) reduzir ao máximo a construção de paredes, tirando proveito de certos aspectos arquitetônicos, como a luz natural.

O principal elemento expográfico são os tecidos leves e curvilíneos instalados no teto. Com permeabilidade visual, eles organizam a exposição, sem prejudicar a visão do espaço como um todo. Sua forma orgânica conversa diretamente com a imagem de águas correntes que vão abrindo caminhos entre as margens da paisagem em direção ao mar.

A disposição dos têxteis no Pavilhão segue um esquema cromático: no térreo, são em tons de azul e parecem sugerir leitos de rios; no segundo andar, estão em uma escala de verde, que remete à vegetação e à flora; e, no terceiro piso, têm cores vermelhas e terrosas, que sugerem o solo encharcado e a lama dos mangues.

Todas as salas instalativas e de projeção de vídeos estão posicionadas nas laterais do prédio, deixando a área central de cada piso mais aberta. A sensação imediata é de que a exposição não está lotada e de que haverá tempo para percorrer tudo.

Mais do que sugerir percursos, o desenho expositivo propõe que o visitante se veja como “viandante” (exatamente como no título da Bienal), ou seja, como alguém em deslocamento. E é ótimo se deparar com os bancos em semicírculo instalados em pontos estratégicos do Pavilhão. O mobiliário não só cria espaços de respiro e convida a uma contemplação mais detida das obras, mas indica que o descanso faz parte das jornadas e peregrinações.

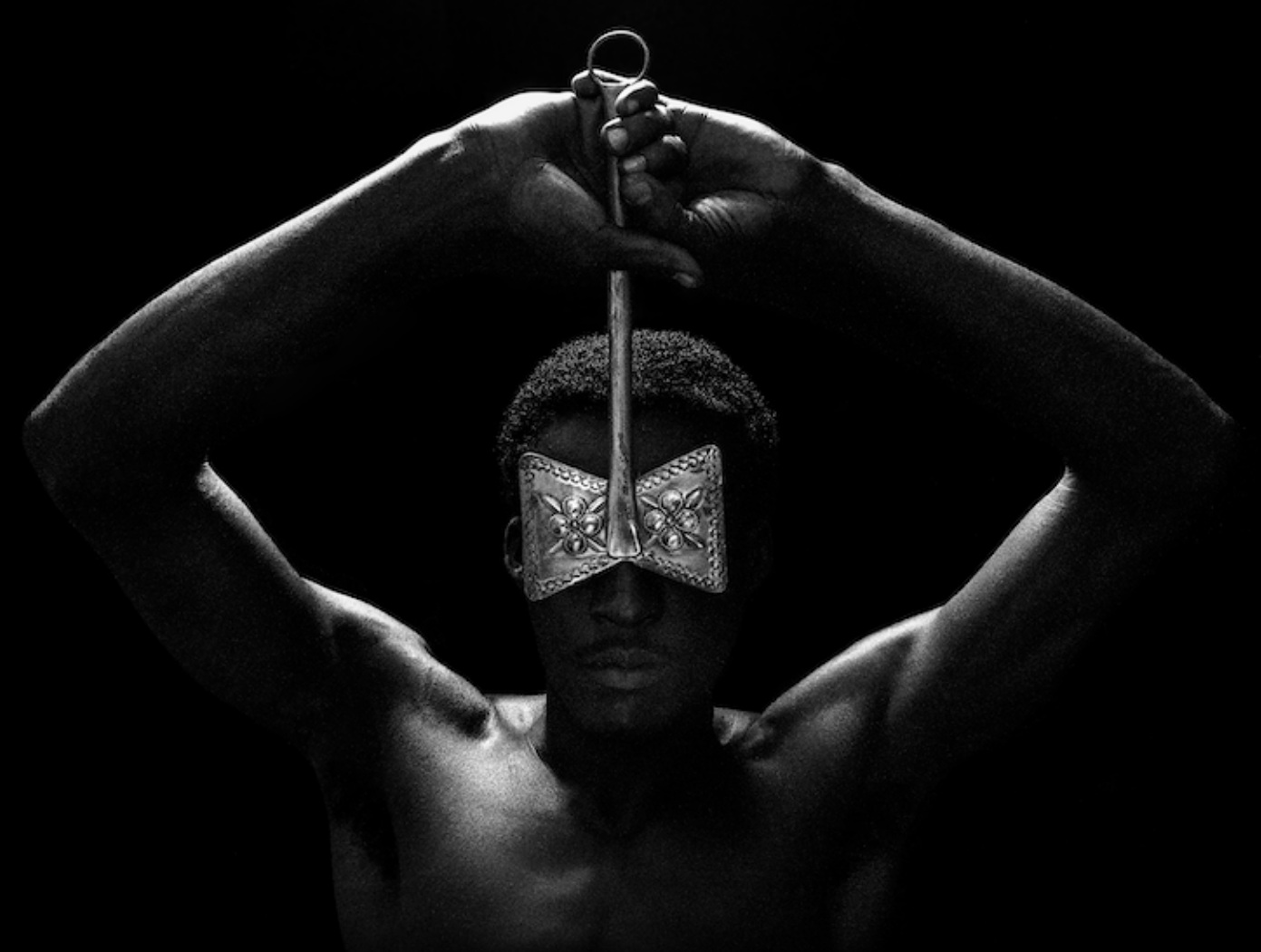

Ao construir as salas próximas às inúmeras janelas também cria-se a percepção de que o visitante precisa caminhar em direção à paisagem do Ibirapuera (parque urbano onde o Pavilhão da Bienal está localizado) para acessar os espaços fechados. Mais que uma conexão entre interior e exterior, este recurso cria um ambiente de transição (exatamente como são os estuários) e proporciona uma experiência mais corpórea para o conceito relacional entre humanidade e paisagem. Destaque para a instalação com luzes móveis de Leonel Vásquez e a instalação audiovisual de Thania Petersen.

Verticalização

A montagem de algumas obras atravessa todos os andares, conectando os pisos e criando uma espécie de ecossistema. A instalação de Tanka Fonta, por exemplo, reveste a coluna principal do Pavilhão, como uma raiz de planta do manguezal que “sai” da água e cresce em direção ao céu. Já as obras de Ana Raylander desconhecem os limites artificiais das construções humanas, e furam pisos e tetos.

De modo igualmente potente, as tapeçarias gigantes de Otobong Nkanga, ocupam as paredes de entrada de cada um dos três andares, como se o visitante estivesse atravessando camadas e não apenas “subindo uma rampa”. Então, a montagem é caracterizada por zonas de sobreposição, dispondo as obras em núcleos interligados.

O que mais gostamos:

1. Menos paredes = Superação de fronteiras

As paredes foram construídas quase que exclusivamente para as salas instalativas e de projeção de vídeos. Uma exceção é o painel de apresentação dos textos institucionais no primeiro andar, que foi instalado entre dois pilares, com uma estrutura metálica muito discreta. Seu verso é utilizado como espaço expositivo para as obras de Frank Bowling, um artista considerado fundamental para esta edição da Bienal. Nem mesmo as televisões foram instaladas em paredes. Os aparelhos estão fixados em uma estrutura metálica fina e vertical, liberando totalmente a visão do espaço.

2. Suportes expositivos sob medida

As fotografias de Mao Ishikawa estão instaladas em painéis auto-portantes de espessura fina. Montados com dobradiças aparentes, eles têm certa aparência de biombos, mas também podem ser percebidos como páginas de um álbum de fotos. O dispositivo cria uma leitura não linear e em movimento das imagens estáticas.

As pinturas de Aislan Pankararu são exibidas em uma estrutura metálica super fina e vazada, que vai do chão ao teto. O quadro é instalado diretamente sobre uma chapa de madeira pintada de branco. Essa montagem sugere uma visão de “telas flutuantes”.

Em uma exposição do porte da Bienal, a construção de suportes expográficos específicos para artistas diferentes chama atenção. O objetivo de não construir paredes foi levado ao limite e reverberou na criação de um mobiliário expositivo original.

O que menos gostamos:

1. “A salinha”

Existe uma espécie de “exposição dentro da exposição”: uma sala climatizada e com controle de iluminação abriga as obras que exigem condições específicas de exibição. É o caso das pinturas dos brasileiros Heitor dos Prazeres e Maria Auxiliadora, por exemplo. Embora a necessidade de construção de um espaço com condições controladas seja mais do que compreensível, a sala destoa da proposta expográfica geral. Se por um lado é fácil imaginar outras soluções expositivas para este conjunto de trabalhos, por outro, é evidente que questões logísticas e orçamentárias pesam em contextos como estes.

2. Sinalização

Para navegar pela Bienal, o uso do mapa (embora ele próprio não seja simples de ler), acaba se tornando necessário, porque é difícil localizar as legendas no espaço. É preciso interromper o fluxo de fruição das obras para procurar pelas legendas que, na maioria das vezes, foram instaladas nos pilares do Pavilhão – o que significa que, na maioria das vezes, elas não estão perto das respectivas obras e que, no caso de múltiplos trabalhos do mesmo artista, é quase impossível identificar a numeração e saber qual título se refere a qual obra. A leitura “em curva” de fontes pequenas também não é fácil.

Além de não apresentar as fichas técnicas das obras, as legendas não indicam nacionalidade e datas de nascimento/morte dos artistas. O que é frustrante em uma exposição com tantos nomes novos e internacionais.

A opção pela “camuflagem” das legendas pelo espaço parece ser deliberada: a curadoria pode ter entendido estas informações escritas como interferências visuais em um ambiente que se pretende totalmente fluido e não hierárquico. Do ponto de vista conceitual, a escolha até faz certo sentido. Mas, do ponto de vista do visitante, gera certa frustração.

A expografia desta edição da Bienal privilegia percursos abertos, relações entre arquitetura e paisagem e suportes feitos sob medida para as obras. Alguns recursos, como a sinalização e o uso de cenários, ainda pedem melhor resolução, mas o conjunto já se impõe como uma experiência espacial instigante. Ao longo da mostra, o Mees seguirá atento aos desdobramentos dessa montagem e às novas leituras que emergirem do encontro entre público, obras e espaço.

Veja o que outros veículos estão dizendo sobre a expografia da 36a Bienal de São Paulo: