Sala “Grande Otelo” na Cineateca Brasileira. São Paulo. Foto: Divulgação/Cinemateca Brasileira

Um momento admirável ocorre na exibição de filmes na sala Grande Otelo da Cinemateca Brasileira. A sala integra a sede atual da instituição, instalada desde os anos 1990 nos galpões de um antigo matadouro. O restauro do edifício preservou elementos originais, como as paredes de tijolos aparentes que ainda hoje marcam os halls, foyers e a própria Grande Otelo, que conta com mais de 200 lugares, um palco frontal e janelas em arco ao longo das paredes laterais. É justamente a forma como se lida com essas janelas, cuja luz poderia comprometer a exibição dos filmes, que faz surgir o tal momento. Pouco antes de a sessão começar, cortinas escuras descem dos dois lados da sala, cobrindo não apenas as janelas, mas toda a extensão das paredes de tijolos. A sala se transforma de um espaço arquitetonicamente marcante, carregado de história, para uma caixa preta de cinema, apagando possíveis reflexões da luz e concentrando o olhar. Como cortinas de teatro que se abrem para revelar um mundo, essas se fecham para ocultar o real e nos transportar ao universo do filme.

Foi justamente nessa sala que o Museu de Arte Moderna de São Paulo, cujo prédio está em reforma, exibiu quinze videoartes recém doadas para seu acervo. A ligação histórica entre o MAM e a Cinemateca torna esse retorno especialmente interessante, já que a Cinemateca nasceu dentro do museu. Fundada em 1949 como filmoteca do MAM, tornou-se a instituição que conhecemos hoje apenas em 1956. A exibição foi acompanhada por uma conversa entre os curadores da mostra Cauê Alves e Miguel Chaia, que levantaram uma questão pertinente: afinal, o que distingue a vídeo-arte do cinema?

Historicamente, a principal diferença entre vídeo e filme estava no suporte. “Filme”, além de designar a produção cinematográfica, refere-se à película fotossensível que registra imagens ao reagir com a luz. A origem da palavra, vinda do inglês antigo, está mais próxima do segundo sentido, pois significava membrana ou pele fina. Já “vídeo” remete à gravação eletrônica, seja em fita magnética ou digital. A videoarte, portanto, teria como origem o uso desses suportes eletrônicos para a criação artística. No entanto, tais distinções de mídias hoje se embaralham, e filmes são gravados até com celulares, como Tangerina, de 2015.

Outra diferença se dá pela duração, pois os filmes, geralmente, são mais longos, mesmo que haja inúmeros curtas-metragens menores que vídeos de arte. Há também uma diferença no grau de inserção na indústria cinematográfica, pois filmes estariam mais vinculados a ela, enquanto os vídeos seriam mais autônomos. Além disso, o cinema costuma se ancorar em estruturas narrativas, com começo, meio e fim, muitas vezes por um motivo comercial. Já a videoarte, menos comprometida com tais formas, permite uma liberdade e ousadia maior. Ainda assim, obras como Koyaanisqatsi (1982), que apresenta quase 90 minutos de imagens do mundo contemporâneo sem narração ou diálogo, mostram que o cinema também pode ser radical.

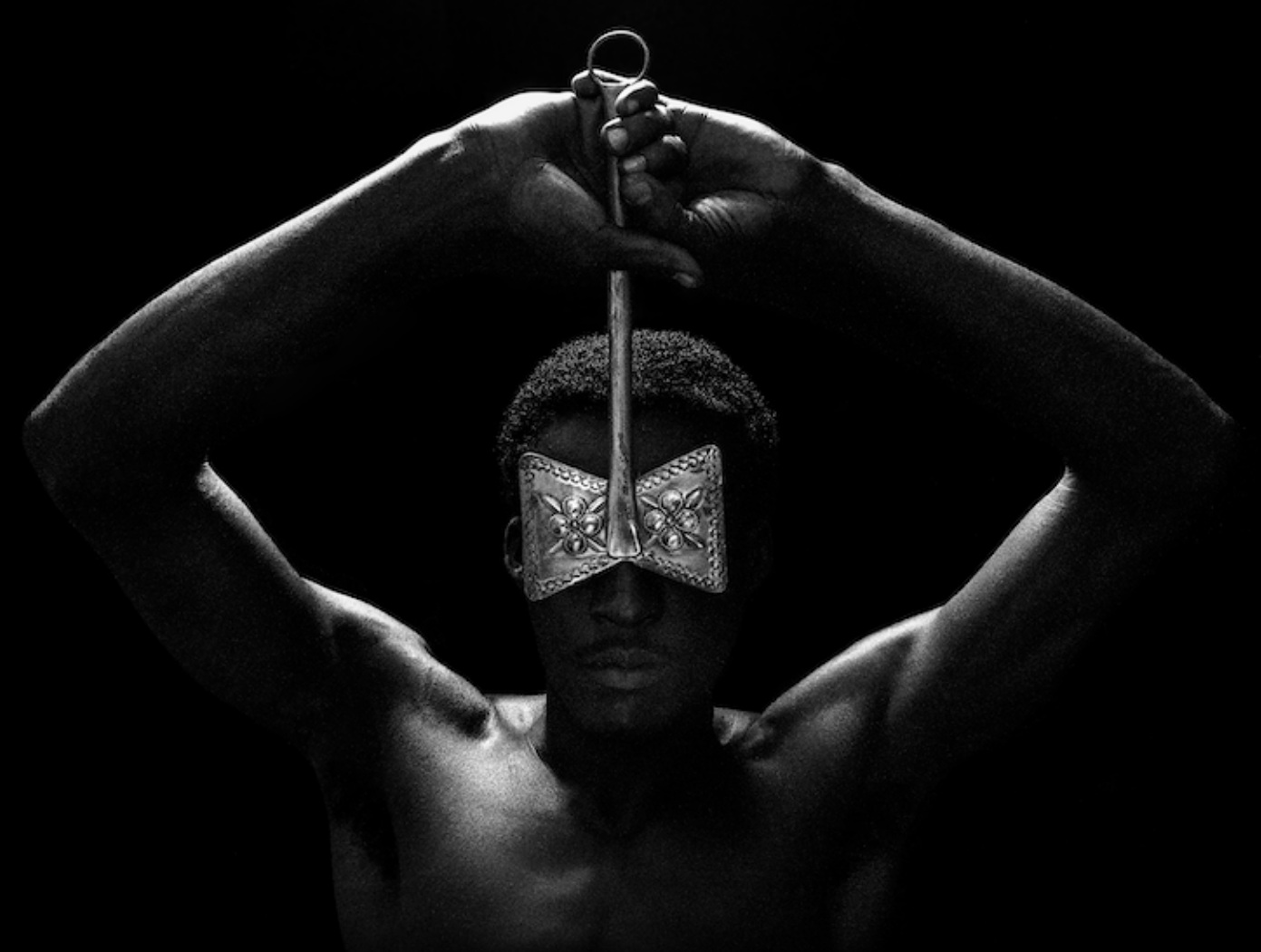

As videoartes apresentadas pelo MAM exemplificam bem essa diferença de forma em relação ao cinema. Algumas se aproximam da narrativa, como Cruzada (2010), de Cinthia Marcelle, que mostra os integrantes de uma bandinha se encontrando numa encruzilhada, ou Dandara (2020), de Rafaela Kennedy, que apresenta personagens definidos e uma certa progressão. Ainda que remetam à ideia de história, não se estruturam como enredos tradicionais. Outras obras operam como colagens visuais ou sonoras: Love Stories (1992), de Lucas Bambozzi, recompõe fragmentos de filmes; Odiolândia (2017), de Giselle Beiguelmann, reúne discursos de ódio; Sin Peso (2006), de Cao Guimarães, constrói uma montagem de registros de feira; já Luz del Fuego (2012), de Carmela Gross, trabalha com imagens televisivas de incêndios. Há também aquelas que se aproximam do registro de ações ou performances, como os trabalhos de Lia Chaia, Nicole Kouts, Sara Ramos, Berna Reale, Rodrigo Cass, Guilherme Peters e Sansa Rope. Para aprofundar em só exemplo, Via de mãos dadas (2010) de Tiago Rivaldo, mostra o rosto de dois homens, se olhando e próximos entre si, que fazem surgir de suas bocas bolhas de sabão. As bolhas eventualmente se juntam em uma só e estouram, e os atores reiniciam o processo sempre que isso ocorre.

Por fim, uma diferença fundamental diz respeito ao espaço de exibição. O filme pressupõe um cinema, ou pelo menos uma sala escura, com tempo controlado e o público passivo, dedicado a assistir somente a ele. Mesmo ao assistir a um filme em casa, é comum buscar emular uma sala de cinema, apagando luzes, fazendo pipoca e, com mais investimento, instalando os chamados home theather. A difusão de plataformas de streaming, que permitem assistir diversos conteúdos pelo celular, não desassociou a ideia de que o lugar primordial do filme é o cinema. Já a videoarte é frequentemente exibida em museus e galerias, em meio a outras obras que o visitante também visita e, ao parar para assistir ao vídeo, escolhe quanto tempo permanece ali, muitas vezes chegando no meio da exibição e saindo antes do seu “fim”. O vídeo Pamonhas (2015), de Marcelo Cidade, ilustra bem esse ponto. São repetições do áudio de um carro de pamonhas, com legendas que ocupam uma tela de outro modo vazia. Em um espaço expositivo o visitante decide se ouve uma, duas ou dez vezes. Assim, sua duração é flexível, negociada entre obra e espectador.

A exibição coletiva das videoartes na sala da Cinemateca cria, portanto, uma situação ambígua. Quando obras como Pamonhas são apresentadas dentro de uma sequência fechada, de mais de uma hora, o público perde o controle sobre o tempo. A estrutura do cinema se impõe à lógica da exposição. Surge, então, uma pergunta provocadora, como os curadores sugeriram: essas obras, reunidas assim, tornam-se um filme? Essa montagem cria, inadvertidamente, um novo objeto — talvez um documentário de videoartes, talvez um filme por justaposição. Esse tipo de deslocamento, em que um vídeo se torna filme apenas por mudar de ambiente e se submeter a outra lógica de tempo, não apenas desafia categorias tradicionais, como também nos força a repensar o papel do espectador. Se a cortina que se fecha transforma a sala, o modo de exibição transforma a obra.